21 Dic Cultura contro la corruzione. Giornata Mondiale della Pace

Martedì 15 dicembre 2015 – Sala Stampa della Santa Sede – conferenza stampa

Messaggio di #PapaFrancesco per la Giornata Mondiale della Pace 2016

Vinci l’indifferenza e conquista la pace

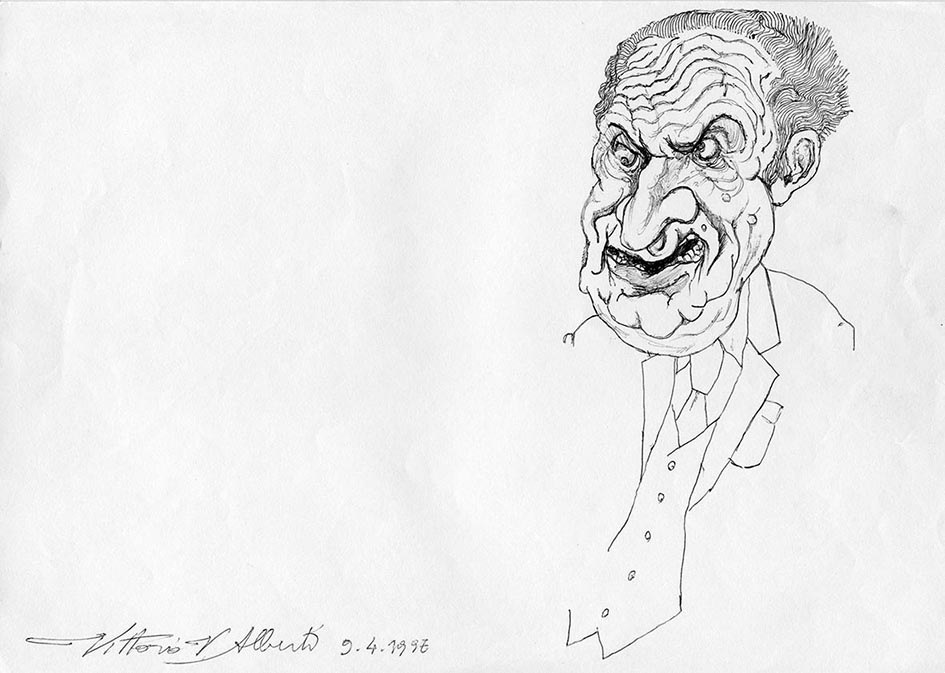

Intervento di Vittorio V. Alberti

Se la pace esige una vittoria e una conquista, c’è un contrasto. Cos’è una conversione se non un contrasto interiore? Il contrasto è tumulto, ma anche chiarezza dell’immagine. C’è dunque un’estetica, una bellezza in questo processo che è liberazione.

L’indifferenza colpisce la sfera pubblica (politica e cultura). Francesco scrive una sola volta una parola che è capitale contrasto: corruzione. La chiama cancro sociale[1]. Da cardinale, la chiamò stanchezza della trascendenza. Una definizione, questa, filosofica, letteraria, che contiene una notevole carica estetica. La stanchezza della trascendenza è la rassegnazione, il curvarsi nel proprio particolare. Ecco cos’è la corruzione: tenere lo sguardo solo alla propria altezza.

«La corruzione è dolce come lo zucchero – dice Francesco in Africa – ci prendiamo gusto, ma attenzione che poi si diventa diabetici». Ai giovani ha chiesto di non lasciarsi corrompere: «se non iniziate voi, non inizierà nessuno. La persona corrotta non vive in pace. La corruzione è un cammino di morte».

Tante le parole chiave nel Messaggio della Giornata Mondiale. Eccone alcune: 1. capacità dell’uomo; 2. apatia; 3. disimpegno e chiusura; 4. impegno concreto per contribuire [cioè fare con altri] a migliorare la realtà. Ecco, migliorare. Migliorare in nome di cosa?

Se io non credo che ci sia un futuro, non credo nel senso delle cose. E se non ci credo, dove posso trovare la fiducia – e quindi la forza per l’impegno – per contrastare la corruzione vincendo l’indifferenza? Se non ho un orizzonte in vista del quale cambiare le cose, perché dovrei impegnarmi? Ma questa è una colpa, oggi? Lo è e non lo è. Ed ecco forse il territorio più sotterraneo e drammatico di questo Messaggio: l’indifferenza da trattare essa stessa con misericordia. Se vedo Palmira distrutta o la corruzione che dilaga, me ne sento schiacciato perché non credo che tutti insieme possiamo cambiare le cose. Ecco il nichilismo.

La misericordia non è solo un fatto solo morale, ma mentale e intellettuale: è libertà del pensiero. Francesco sta dando le chiavi profonde per combattere l’indifferenza. Sta dando la base culturale per combattere la corruzione capendola nel quadro più ampio della crisi del tempo attuale che è crisi culturale. La mancanza di senso è la maggiore sofferenza perché costringendo in un presente perenne corrompe il passato, il futuro e il presente stesso stancandone la trascendenza, fiaccandone cioè l’andare oltre, verso un sogno o un ideale. Francesco sta dicendo quindi che occorre una risposta culturale, una filosofia della storia, in nome della quale combattere la corruzione. Ma come si può concepire una cultura se si è indifferenti alla cultura stessa? Se si è indifferenti al passato, senza il quale non è concepibile il futuro? La cultura è identità ed è quindi la risposta come rinnovata cultura cosciente del passato e curiosa di esso.

La parola chiave è cultura. Francesco parla a educatori e formatori – e-ducazione, dal latino, è trarre fuori; istruzione è portare dentro -, parla agli operatori dei mezzi di comunicazione, ai giornalisti, ai fotografi, agli intellettuali in nome dell’attuale crisi del linguaggio. Francesco sta parlando agli artisti. A tutti coloro, insomma, che formano nella libertà le coscienze. La bellezza si oppone alla corruzione dell’indifferenza. Perché non cominciare da una estetica delle ragioni di libertà del Concilio Vaticano II?

La lotta all’indifferenza, contro la corruzione, passa da qui. Su questo argomento decisivo presto si farà un libro.

Commento al Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2016 di don Luigi Ciotti

Sono parole che scuotono e fanno pensare, quelle di Papa Francesco sulla pace. Il suo non è un generico invito alla pace, ma un’analisi puntuale e stringente su cosa significhi realizzarla.

All’inizio, come a fugare equivoci o interpretazioni di comodo, Francesco ci dice che «la pace è dono di Dio e opera degli uomini».

È un dono, insomma, che implica al tempo stesso gratitudine e responsabilità, un dono che è tale solo se lo condividiamo, se non ne facciamo un possesso, se lo rendiamo un bene sociale e se possibile universale.

Se non c’è questo impegno, questa assunzione di responsabilità, il parlare di pace rischia di diventare un esercizio accademico, se non ipocrita.

Ecco allora che la pace, nella prospettiva di Francesco, è il contrario del quietismo, dello “starsene in pace”. La vera pace incomincia da un risveglio spirituale che ha immediate conseguenze pratiche, che chiede di incarnarsi in scelte, gesti, azioni, e che chiama in causa sia il nostro essere persone che il nostro essere cittadini.

Siamo operatori di pace quando siamo attenti al nostro prossimo, non voltando lo sguardo ai suoi bisogni, alle sue fragilità. E lo siamo quando promuoviamo il bene comune, saldando il cielo e la terra, la dimensione spirituale con l’impegno sociale.

Per questo il Papa pone grande attenzione al problema dell’indifferenza, forse il più grande e “agguerrito” ostacolo al cammino di pace.

Sottolinea come questa malattia spirituale anestetizzi i cuori e addomestichi le coscienze. E ci ricorda i suoi tanti volti: l’indifferenza verso Dio, l’indifferenza verso gli altri, l’indifferenza verso il Creato, la nostra casa comune sfruttata e sfregiata. Volti che però sono altrettante maschere dell’io, della sua sete di conquista e di possesso. Qui sta la radice dell’indifferenza, e da qui nascono le rapine di bene comune – frutto di disegni criminali, ma anche economico-finanziari – causa di disuguaglianze, ingiustizie, sfruttamento, povertà, e, certo, anche guerre, perché se a prevalere è la volontà di conquista i conflitti sono inevitabili.

Come costruire allora la pace?

Il Papa ha sempre sottolineato le responsabilità dei potenti in quella che senza mezzi termini chiama una «terza guerra mondiale a pezzi». Ha instancabilmente denunciato l’inerzia di certi organismi internazionali o la subordinazione di gran parte della politica a quello che nella Laudato sì chiama il “paradigma tecnocratico”, l’egemonia del “libero mercato”, dove libero viene inteso come irresponsabile, arbitrario, incurante del bene comune.

Ma in una prospettiva di speranza, denunciare è il primo passo, riconoscere il positivo il secondo, mettersi in gioco per realizzarlo il terzo. Ecco allora che Francesco ci invita a «non perdere la speranza nella capacità dell’uomo, con la grazia di Dio, di superare il male e a non abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza».

E cita recenti pagine positive come il summit sull’ambiente a Parigi (un passo in avanti se il vincolo degli accordi sarà compensato da un supplemento responsabilità da parte di chi è tenuto a realizzarli); o lo slancio della Chiesa, nel cinquantenario del Concilio Vaticano II, di «spalancare le finestre» e di favorire una più aperta comunicazione con il mondo.

Ma anche ricorda, il Papa, le «numerose iniziative e azioni che testimoniano la compassione e la solidarietà». Iniziative di quelle realtà, dentro e fuori la Chiesa, che ribellandosi alla «globalizzazione dell’indifferenza», e testimoniando una «misericordia corporale e spirituale», presiedono le periferie geografiche e esistenziali dove le persone più indifese – migranti, carcerati, donne, malati, disoccupati – non soffrono solo di bisogni trascurati, ma di diritti negati, vite non riconosciute nella loro dignità.

È questo abitare le periferie il primo passo della costruzione di pace, la base di una civiltà più umana e di una società della prossimità, dove le persone non siano strumento di profitto, e il benessere di pochi non voglia dire la povertà, la disperazione, la morte di tanti altri.

Ma l’ammirazione per questi esempi di generosità e di accoglienza incondizionata – cioè di Vangelo – non deve fungere da alibi, non deve innescare meccanismi di delega.

L’impegno per la pace riguarda ciascuno di noi e chiama in causa la nostra etica – il “come” e il “perché” viviamo – in ogni ambito dell’esistenza: nella famiglia, nella scuola, nelle relazioni, nelle professioni.

Perché pace, in fondo, non è nient’altro che questo camminare insieme alla ricerca di verità e giustizia. Un impegno collettivo per costruire una Casa comune dove ci riconosciamo diversi come persone e uguali come cittadini.

[1] III paragrafo del Messaggio (cf. Esort. ap. Evangelii gaudium, 60).