02 Feb Albert Camus nel “Parvis du Coeur”

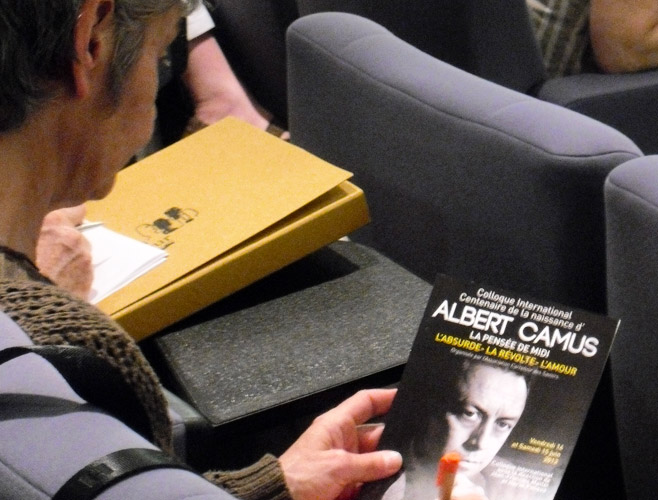

Intervento di S. Em. Card. Gianfranco Ravasi al “Parvis du Cœur”, tenutosi il 6 giugno del 2013.

Il mio incontro diretto con Albert Camus – al di là delle mie letture giovanili – avvenne sorprendentemente nel campo accademico dell’esegesi biblica a cui ero allora dedicato. Stavo, infatti, preparando un commentario a uno dei capolavori in assoluto delle S. Scritture e della stessa letteratura mondiale, il Libro di Giobbe. Fu in quell’occasione che misi direttamente a confronto le interrogazioni laceranti del celebre protagonista biblico con la tormentata ricerca che percorre uno dei testi più noti e letti dello scrittore dell’algerina Mondovì, La peste. Non per nulla egli aveva affermato che tutta la terra e quindi tutta la storia sono disegnate in modo tale che il viso dell’uomo si sollevi e lo sguardo, la mente e il cuore dell’uomo lancino un’interrogazione e cerchino una risposta.

Questa ars interrogandi sulle domande ultime e fondamentali dell’essere e dell’esistere attraversa tutte le pagine di Camus. La fenomenologia dell’assurdo che in Sartre è fredda e persino compiaciuta, nell’autore del Mito di Sisifo è invece drammatica e appassionata, artiglia la coscienza facendola sanguinare, proprio come è rappresentato dallo stesso segno grafico del punto di domanda. In questa linea è significativa una sua confessione rilasciata durante un’intervista a Les Nouvelles Littéraires del 10 maggio 1951: «Se si ammette che nulla ha senso, bisogna concludere che il mondo è assurdo. Ma proprio nulla ha un senso? Non ho mai pensato che si possa rimanere in questa posizione».

In tale prospettiva è chiaro che il suo pessimismo non può essere catalogato come un cinico nichilismo, atteggiamento che non di rado affiorava in alcuni ambiti intellettuali del Novecento. Non per nulla, il Cogito ergo sum cartesiano era stato da lui rivoluzionato nel famoso Je me révolte, donc nous sommes. Nei Taccuini Camus non esitava a introdurre questa nota che è simile a un appello parenetico: «Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. Che cambi in esempio». È così che nasce l’Homme révolté, ben lontano dalla persona indifferente o rassegnata o superficiale. Quello di Camus è sempre un pensiero fremente: certo, a differenza del coetaneo Ricoeur che approda a una meta trascendente pur procedendo lungo i sentieri tortuosi della Symbolique du mal, segnati dalla finitudine e dalla colpa, non giunge a un approdo. Tuttavia continua a incarnare una negazione tutt’altro che agnostica e impermeabile alle questioni della fede.

Infatti Camus riteneva che «l’incredulità contemporanea non si appoggia più sulla scienza come alla fine del secolo scorso [l’Ottocento]. Essa nega insieme scienza e religione. Non è più lo scetticismo di fronte al miracolo. È una incredulità appassionata». Proprio questa passione rende Camus un ospite privilegiato del “Cortile dei Gentili”, anzi del Parvis du coeur, perché la sua non è un’incredulità positivistica fredda e asettica alla Comte o eccitata alla Nietzsche; è, invece, interrogante e angosciata alla maniera di Kierkegaard, senza però l’esito che il filosofo raggiunge, esito che non è la disperazione, nonostante la convinzione erronea dello stesso Camus nei confronti del pensatore danese.

Infatti Camus riteneva che «l’incredulità contemporanea non si appoggia più sulla scienza come alla fine del secolo scorso [l’Ottocento]. Essa nega insieme scienza e religione. Non è più lo scetticismo di fronte al miracolo. È una incredulità appassionata». Proprio questa passione rende Camus un ospite privilegiato del “Cortile dei Gentili”, anzi del Parvis du coeur, perché la sua non è un’incredulità positivistica fredda e asettica alla Comte o eccitata alla Nietzsche; è, invece, interrogante e angosciata alla maniera di Kierkegaard, senza però l’esito che il filosofo raggiunge, esito che non è la disperazione, nonostante la convinzione erronea dello stesso Camus nei confronti del pensatore danese.

Proprio per questa ragione è legittimo che un credente e per di più cardinale della Chiesa cattolica si accosti a un autore così emozionante, autentico e sincero nella sua ricerca. La sua, infatti, non è la “nausea” sartriana che rigetta ogni fede e ogni umanità: «non provo alcun disprezzo per il genere umano», confesserà invece Camus. Il suo, anzi, sarà un impegno – come vedremo – accanto all’uomo per una sperata auto-redenzione. Il nostro non sarà né un profilo completo del volto interiore di Camus, né una mappa del suo complesso itinerario personale e letterario, ma solo una breve, essenziale e libera incursione o sondaggio nel suo mondo mentale ed esistenziale. Vorrei partire da un episodio emblematico.

Nel dicembre 1946 egli fu invitato dai padri domenicani a parlare nel loro convento parigino di Latour-Maubourg. Il testo di quella conversazione, pubblicato poi nell’edizione delle sue opere nella “Pléiade”, si concludeva con queste parole molto significative: «Il mondo di oggi chiede ai cristiani di rimanere cristiani. L’altro giorno, alla Sorbona, rivolgendosi a un oratore marxista, un prete cattolico diceva in pubblico che anche lui era anticlericale. Bene: non amo i preti anticlericali, come non amo i filosofi che si vergognano di se stessi. Perciò non cercherò di farmi cristiano davanti a voi. Spartisco con voi lo stesso orrore del male. Ma non spartisco la vostra speranza, pur continuando a lottare contro questo universo in cui dei bambini soffrono e muoiono». È proprio sulla scia di tali parole che si comprende un’altra confessione di questo straordinario “Gentile”: «Come essere santi senza Dio: è questo il solo problema concreto che io conosca».

A noi ora interessa cogliere solo qualche squarcio della sua interrogazione, spesso tormentata, sulla trascendenza. Anni fa, quando mi dedicai all’analisi di quel capolavoro biblico che è il libro di Giobbe, dovetti ad esempio riferirmi necessariamente anche al più celebre romanzo di Camus, La peste (1947): il confronto dialettico tra il gesuita p. Paneloux e il medico ateo Rieux è un sorprendente “Cortile dei Gentili” attorno al tema incandescente del male sul quale, però, si affollerà in quell’opera un piccolo mondo di altri testimoni, dalla popolazione di Orano con le sue vittime al delinquente ricercato Cottard, dall’aristocratico Tarrou al giornalista Rambert e alla sua amante, da chi lotta a chi si rassegna o si stordisce, dall’approfittatore all’incosciente. La peste è la punta di un iceberg letterario e spirituale del mare interiore di Camus, è il suo “Giobbe” intenso e tragico.

Infatti, la domanda sul male presente nella storia e resistente a ogni soluzione filosofica lacererà sempre l’anima di questo scrittore. Nell’Uomo in rivolta del 1951, testo capitale per la sua tormentata ribellione etica all’ingiustizia e all’assurdo della vicenda umana, si legge: «L’uomo deve riparare nella creazione tutto ciò che è possibile. Dopo di che i bambini continueranno a morire ingiustamente, anche in una società perfetta. Col suo più grande sforzo, l’uomo può soltanto proporsi di diminuire aritmeticamente il dolore del mondo. Ma l’ingiustizia e la sofferenza rimarranno e, benché limitate, non cesseranno di essere uno scandalo. Il “perché?” di Dimitri Karamazov continuerà a risuonare».

Anni prima, nel 1944, nel dramma Il malinteso egli aveva messo in scena proprio il silenzio di Dio, come accadrà anche nel citato romanzo La peste attraverso le interrogazioni inevase del protagonista, il dottor Rieux. Nella locanda remota e isolata ove talora la padrona uccide i viandanti per depredarli, un giorno giunge suo figlio, fuggito di casa tanto tempo prima e irriconoscibile, con la sposa Maria. Nella notte la madre, per rapinarlo dei suoi averi, lo assassina senza la consapevolezza di colpire suo figlio. Invano al mattino la moglie Maria grida la sua disperazione a Dio che è simbolicamente incarnato dal servo sordomuto della locanda: «Abbiate pietà di me, ascoltatemi, Signore, abbiate pietà di quelli che si amano e sono stati separati!». E il servo a fatica biascica: «Mi avete chiamato?». Maria: «Aiutatemi, ho bisogno d’aiuto, abbiate pietà e vogliate aiutarmi!». Il servo: «No!». E su questo monosillabo cala il sipario. Un Dio muto, indifferente e distante dal dramma di vivere dell’umanità.

È per questo che nel Mito di Sisifo (1942) Camus considererà il suicidio come il problema fondamentale della filosofia. E scriverà: «La levata, il tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram, le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno e lo svolgersi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sullo stesso ritmo… Soltanto che, un giorno, sorge il “perché?”…». È per questo, allora, che egli si pone la questione radicale: «O il mondo ha un senso più alto, o nulla è vero fuori di tali agitazioni». Si affaccia, così, la trascendenza che, però, non è vista come un riparo all’assurdo del presente o come una narcosi degli interrogativi: «Se c’è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un’altra vita, sottraendosi all’implacabile grandezza di questa», scriveva in Nozze del 1938. Anzi, come si legge in uno dei racconti della Caduta (1956): «Non aspettate il giudizio finale perché esso si celebra ogni giorno».

Si fa strada, così, una ricerca di una salvezza intrastorica che conserva, tuttavia, in sé i brividi della trascendenza. È, prima, la via della “rivolta” morale espressa nel citato testo omonimo e drammatizzata con le sue contraddizioni nei Giusti, un’opera del 1950 che ho voluto riproporre proprio come meditazione spirituale “laica” lo scorso febbraio nella chiesa del Gesù a Roma. È, poi, la via della bellezza: «L’uomo non può fare a meno della bellezza, e la nostra epoca finge di volerlo ignorare. Essa non vede il bello perché s’irrigidisce per raggiungere l’assoluto e il dominio», si legge nel saggio letterario L’Estate del 1948. E nell’Uomo in rivolta continua: «La bellezza non fa rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza».

Infine, ecco la via dell’amore. Già nel settembre 1937 nei Taccuini annotava: «Dovessi scrivere io un trattato di morale, avrebbe cento pagine, novantanove delle quali assolutamente bianche. Sull’ultima poi scriverei: Conosco un solo dovere ed è quello di amare. A tutto il resto dico no». Sì, perché «questo mondo senza amore è un mondo morto e giunge sempre un’ora in cui ci si stanca delle prigioni, del lavoro, del coraggio per reclamare il volto di un essere e il cuore meravigliato della tenerezza». Potremmo o dovremmo continuare a lungo a percorrere le pagine di Camus, scoprendo continue iridescenze cristiane come questa, ancora nel saggio L’Estate: «Chi non dà nulla non ha nulla. Non essere amato è una sfortuna. Non saper amare è una tragedia». E continuava: «Quando si ha avuta una volta la fortuna di amare intensamente, si spende la vita a cercare di nuovo quell’ardore e quella luce». In conclusione, mi sembrerebbe, però, significativo lasciar serpeggiare per lui una domanda radicale che un altro autore di culto del Novecento come Robert Musil ci ha lasciato nel suo celebre Uomo senza qualità: «E se questa libertà di Dio non fosse altro che la via moderna verso Dio?».